年末に播種した苗をポットに移植しました。

戸外は大変寒い1日でしたが、梨苗の在る温室から出るのは大変です。

梨棚の修復も終わり、誘引作業になりました。

記事一覧

特殊作業

形が悪い梨畑なので、長年考えていましたが重い腰を上げ梨棚を分離することにしました。

昔はよく棚を触っていましたが、暫くぶりに工具の点検、手入をしてから作業。

手順を間違えると潰してしまいます、体は筋肉痛やっと感が戻ってきました。

仕上げてから誘引作業急げーーー。

那覇にて

最終日は熱帯ドリーム館で開催されているらん展会場へ。

世界初の遺伝子操作による青い胡蝶蘭が見たくて北部まで行きました、途中タンカン、サンセットクィーンなど柑橘生産の多い地区を周り、空港近くで渋滞に巻き込まれました、反対車線から総理の車列が通過。

最終便で帰宅しました、4日間地元の人達に大変お世話になりました。

石垣島の養殖場

3日目は地元の人の案内で、記憶を頼りに金魚など養殖していた養殖場に向かいました。

途中緋寒桜に蝶が舞う姿に嬉しく、林道では観光客に出会う事も無く、素晴らしい琉球松林を通過、田植えで忙しそうな田園、川には睡蓮も咲いていました。

橋を渡ったら大きな養殖場、よく見ると残念ながら休業中、金魚施設池、写真は錦鯉施設?、他にすっぽんも養殖していたと、案内をしてくれた人が昔働いていたそうです。

八重山・西表

2日目は西表島の林材育種センターからのスタートです。

こちらも暖かさを利用して育種をしているようです、入口近くのツツジも早くも開花して驚きです。

その後、奥西表白浜に向かう途中青々した水田も見られ、車中は冷房運転道路は行き止まり、港に目を向けると定期船船浮行き、乗船することにしました、10分ほどで到着20軒ぐらいの集落、道路が繋がっていないのです、徒歩で小高い山を越えイダの浜へ、昔水田らしき風景を目にしながら船浮小中学校へ、児童2名中学生はいないとの事、食事をいただき船で戻りました、船で行く意外できません、乗船中携帯が鳴りここまで瞬時に届くライフラインこれも国家の責任。偶然にも港に船があったから行けた集落、先にも集落が有った様ですが定期船は通っていません。

国際農林水産業研究センター

1日目は今年も旧熱研に視察研修に出かけてきました。

こちら本州では成長期でないので参考になることが少なく、夏の成長期は職場を離れることは無理。

訪ねた日は最高気温25度、とても暑いですが地元の人々は上着を羽織っていました。

田植も始まり温暖な気候、本州より世代交代が早いので小麦などの品種改良もあり、稲作は年3作もできるようです。

雨水の研究、海外研修生の受け入れ等、また熱帯果樹では根域制限栽培をされ大変興味深くヒントが得られます。

花の写真

魚病講習会

寒い日が続いていますが、日差しに誘われて福寿草が開花しました。

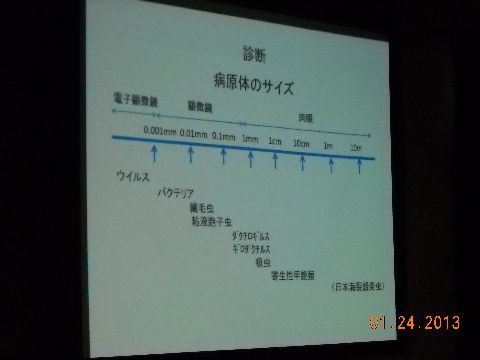

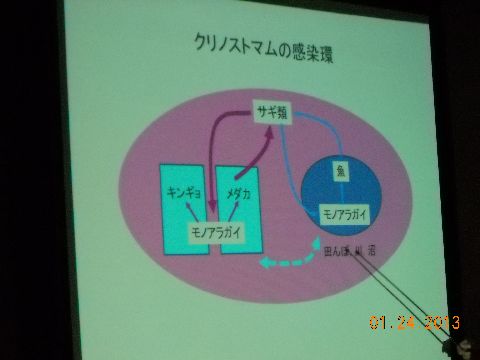

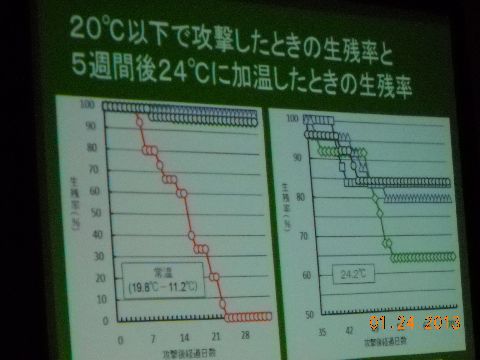

冬のオフシーズンは、色々研修会が開催れ今日は最近流行しつつある寄生虫病について、(財)目黒寄生虫館館長の小川和夫氏による講演が寄生虫病と対策について。

県水産研究所による、ウイルス対策について行われ、会場はあふれるほど集まっていました。